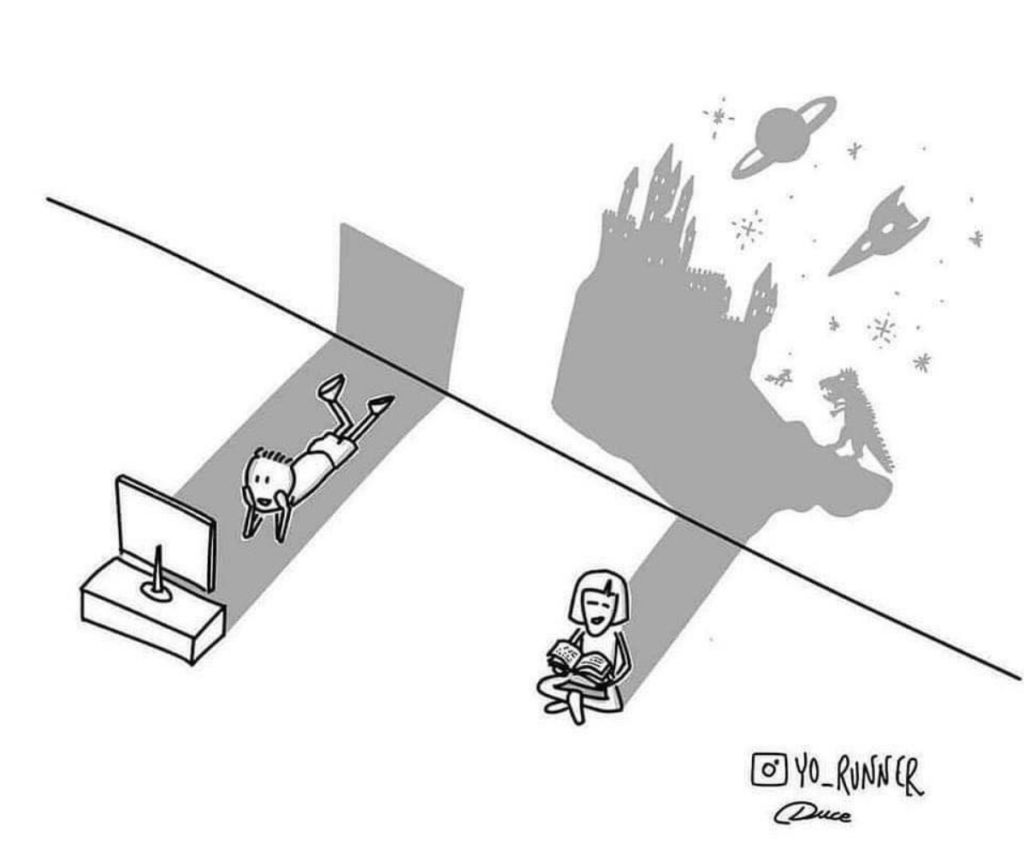

무언가를 읽고/보고/공부하고 그것에 대한 나의 생각을 덧붙이며 글을 남긴다는 것이

내 취미이자 이 블로그에 글을 쓰는 이유다.

다양한 분야의 책을 읽고 이 생각을 잘 정리하고 싶어

소설과 인문학 사이에 글쓰기에 대한 책도 틈틈히 끼워서 읽고 있다.

최근 ‘그들과 통하는 길’ 이라는 2011년 4월 19일 당시 한겨례 사회팀장이었던 안수찬님의 글을 읽게 되었다.

청년 빈곤에 대해 쓴 탐사 기사인데 내용도 좋고 엄청난 몰입감으로 글을 읽어 나갈 수 있었다.

아래 링크를 남겨두었으니 한 번 쯤 읽어보길 권한다.

PPSS 에 기고한 그의 글중에 ‘나는 어떻게 쓰는가: 안수찬 기자의 7가지 원칙’ 이란 글도 찾을 수 있었다.

이 또한 아래 링크를 통해 읽어 볼 수 있다.

목차를 간추리면 아래와 같다.

글쓰기: 자아 노출의 공포와 열망 사이의 어딘가

타자에 주목하라

1. 끊어 치면서 리듬을 탄다

2. 설명하지 않고 보여준다

3. 디테일을 전략적으로 배치한다

4. 정보가 아니라 성격을 전달한다

5. 평범한 말에서 탁월한 문장을 찾는다

6. 처음부터 끝까지 담담하게 쓴다

7. 통찰을 담으려 애쓴다

어떻게 쓸 것인가

보통의 뉴스 기사 처럼 제목/부제목 하고싶은 말들

그리고 결론까지 깔끔하게 글이 이어져서 읽기 편하다.

‘대통령의 글쓰기’ 를 쓴 강원국 작가님과 ‘뼛속까지 내려가서 써라’를 쓴 나탈리 골드버그는

글을 잘 쓰는 사람들은 다른 사람들이 쓴글을 수집/메모 한다고 한다.

이 메모들은 본인이 하고싶은 말을 강조할때 인용을 해서 신뢰성을 더 할 수 있다고 말했다.

이 글에서도 마찬가지 였지만 재밌는 것은 이 글에서는

유명한 작가의 글도 있지만 대부분 본인이 쓴 글 기사들을 인용, 첨부하며

위 리스트의 1~7 번을 상세히 설명한다.

너무 좋아서 하나하나 소개해주고 싶지만 이 글을 보는 분들께는 직접 가서 읽어보시길 권하고

내가 가장 와 닿았던 2번 ‘설명하지 않고 보여준다.’ 부분 하나를 소개하고자 한다.

마을이 끝나는 좁은 들판 위로 느닷없는 돌산이 거대하고 멀끔하게 솟아 있다. 말의 귀를 닮았다 하여 마이산이다. 굽이치던 금강은 마이산 자락에서 용담호수를 만들어 쉬었다 간다. 산과 호수를 훑고 내려온 겨울 삭풍은 전북 진안군 진안읍 군하리 읍내 사거리를 칼처럼 가로지른다. 오후 1시30분이 되면 아이들은 바람을 뚫고 진안초등학교 교문을 빠져나온다. 그 가운데 몇몇은 또박또박 걸어 ‘마이용 아동지원센터’를 찾는다. 마이산과 용담호에서 머리글자를 따온 ‘마이용 센터’는 민간이 운영하는 무료 아동돌봄 시설이다. 센터 맞은편에는 초·중등 보습학원이 있다. ‘공부하는 습관을 길러주는 학원’이라고 펼침막을 내걸었다. 마이용 센터 아이들에겐 공부하는 습관보다 더 중요한 게 있다. 신발을 벗자마자 아이들은 주방으로 달려간다. 냉장고 문을 열어본다. 먹을 것을 찾는다. “선생님, 저희 언제 밥 먹어요?”

날치기가 엎은 아이들의 밥상 [2010.12.24 제841호]

방중 아동급식 예산 삭감 논란과 관련해 지방 도시의 아동지원센터를 취재했다. 기사 첫 대목의 ‘시선’은 다음과 같이 흘러 간다. ‘시골 들판 – 마이산 – 금강 – 용담호수 – 겨울바람 – 진안읍내 – 진안초등학교 – 아동지원센터 – 아이들 – 주방 – 냉장고 – 밥.’ 기사의 초점은 아이들이 먹는 밥에 있다. 그 밥이 어떤 의미인지 독자가 몰입하여 스스로 알아차리길 나는 원했다.

안수찬 기자님의 설명을 들으니 어떻게 설명하지 않고 보여주는지 알 수 있었다.

‘소설은 주인공의 독백만 있어도 독자의 상상으로 채울 수 있다’ 라고 김영하 작가는 말했다.

글 기사에도 적용되는 일이란걸 이번에 깨닫게 되었다.

나는 기자가 아니지만 언론계에서 일하고 있다.

기사를 읽는것도 업무중 하나인데 뻔한 글들에도 배울게 많다.

특히 이렇게 글 잘쓰는 기자의 글은 정말 배울점이 많다.

글에 ‘나는 어떻게 쓰는가’ 라는 책 홍보도 하고 있는걸 보니

해당 책을 일부 기사로 기고 한게 아닌가 생각이 든다.

기회되면 꼭 읽어봐야겠다.

ps. 안수찬 기자님은 현재 세명대교수로 활동하고 계신다고 한다.

https://ppss.kr/archives/author/ppsswr1817